Выставки «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект» к 100-летию со дня рождения открыта в Новом выставочном зале Государственного музея городской скульптуры до 6 апреля 2025 года. Творчество художника незнакомо широкому зрителю, однако с первого взгляда на экспозицию становится очевидно, что фигура автора и его концепции требуют внимательного изучения. Мы обратились к Виталию Антипину — архитектору, автору идеи и организатору выставки и Ирине Мамоновой — искусствоведу, куратору выставки, чтобы подготовить вас к встрече с работами Ланина.

ОКОЛО: Когда и при каких обстоятельствах вы узнали об Августе Ланине? Каков был путь к организации выставки к его 100-летию?

В.А.: Я узнал об Августе Ланине на втором курсе, в ноябре 1972 года, когда он пришел в ЛИСИ (сегодня СПбГАСУ) на кафедру рисунка и стал преподавать в нашей группе. С первого дня он произвел сильное впечатление на студентов своей сосредоточенностью на работе, отношением к обычным студенческим заданиям как к акту искусства. Позднее, в 1974-76 годах Ланин создал кружок из заинтересованных студентов, человек 6-8, с которыми занимался у себя в мастерской теорией композиции, пространственного формообразования. В этот период художник активно занимался цветомузыкальными объектами. Я был свидетелем создания некоторых из ключевых живописных работ Ланина – «Скрижали» (1975), «Детство» (1977), мог наблюдать методы его работы, слушать его рассказы о возникновении и осмыслении темы, ради которой он взялся за кисть.

К середине 90-х, когда Ланин почувствовал резкое ухудшение зрения, он принял решение покинуть кафедру рисунка, где к тому времени он был профессором, и уйти на пенсию. С этого времени и до конца жизни он работал в одиночестве в своей мастерской, стремясь реализовать все задуманное, работая в разных материалах и техниках, продолжая генерировать масштабные и оригинальные идеи. Не будучи мастером саморекламы, всю жизнь сторонясь светских тусовок, относясь к модным тенденциям исключительно как к набору технических приемов, которые могут пригодиться в его работе, Август Ланин выпал из небогатой событиями выставочной жизни того времени. С конца 80-х и до 2001 года- последней прижизненной выставки автора, была лишь одна выставка в Центральной библиотеке им. А.А. Блока, прошедшая незаметно.

После выставки 2001 года в Голубой гостиной СХ, организованной мною совместно с искусствоведом И.Г. Мамоновой, мы неоднократно пытались привлечь внимание музеев и прессы к творчеству Августа Ланина. Безуспешно. Единственный результат – одна работа в технике каркасной скульптуры из цикла «Реклама как городская скульптура» под названием «Лошадиная сила», которая попала на выставку «Анималистика» 2004 года в Русский музей благодаря куратору выставки М.Б. Стекольниковой, которая исхлопотала дарение работы в фонд музея. И только благодаря выступлению И.Г. Мамоновой на научной конференции в Москве в 2019 году, несколько цветомузыкальных макетов и листов графики из космического цикла попали на выставку «Лаборатория будущего» — совместного проекта ЦВЗ «Манеж», СПб и ГТГ, Москва, 2020-2021 гг. Затем, в поисках заинтересованных музеев, мы инициировали выставку Августа Ланина в Конюшенном корпусе Елагиноостровского музея летом 2023 года, которая прошла без нашего участия.

В 2024 году нам удалось заинтересовать Новый выставочный зал Государственного Музея Городской Скульптуры (ГМГС) и в 2025-м открыть выставку, посвященную 100-летию Августа Васильевича Ланина.

И.М. На рубеже 1990-х-2000-х гг. я начала работать в Голубой гостиной Санкт-Петербургского Союза художников, которая была тогда частной художественной галереей. Сначала я познакомилась там с Виталием Михайловичем Антипиным, который зашел в галерею на очередную выставку, а потом он познакомил меня со своим учителем, удивительным человеком и художником Августом Васильевичем Ланиным. Поход в его мастерскую стал культурным шоком: совершенно не была готова к такому искусству – даже испугалась, потому что не знала по какому разряду классифицировать (искусствоведам же это свойственно!) то, что увидела. А потом возникла идея выставки живописи Ланина в Голубой гостиной Союза художников. Ланину очень хотелось сделать выставку именно там, поскольку в этом зале в 1978 г. с огромным резонансом прошла первая выставка его живописных работ. Выставка 2001 г. такого резонанса, к сожалению, не имела – время настало совсем другое…

ОКОЛО: На вернисаже вы говорили, что Ланин, будучи еще 16-летним юношей был травмирован при попытке попасть в армию в 1941 году, потерял зрение, затем восстановил, но в конце жизни снова практически ослеп. Расскажите, пожалуйста, для наших читателей как это повлияло на него как на художника. Его интерес к космосу возник тогда или сформировался позже?

В.А.: Ослеп – не совсем верно, Ланин видел достаточно, чтобы работать руками, ходить по улице и т.д. Он уже не мог читать газетный шрифт, видеть тончайшие градации тонов, как он привык – контузия 1941 года с полной потерей зрения его догнала после семидесяти. В чем-то это повлияло на живопись – она стала более фактуристой, с меньшим количеством тонко прописанных деталей. Зато появилась каркасная скульптура, в этой технике было сделано десятка полтора скульптур и эскизов к ним. Художник не позволял себе расслабления, он ощущал необходимость воплотить все задуманное. Характерным примером может служить участие в двух турах конкурса 2002-2003 года на памятник И.А. Бродскому. Ланин услышал об объявлении конкурса по радио, лежа в больнице, сразу позвонил мне и сказал: «Надо делать». В известном смысле, постепенное угасание зрения стимулировало на активизацию работы, напомнило, что можно чего-то не успеть. Для человека, понимающего призвание как долг, долг перед самим собой, перед теми, кто не выжил, перед отпущенным ему даром, время – самый эффективный стимул. Отсюда впечатление людей его окружавших, что «Август очень быстро работает». Не быстро – много и с максимальной отдачей.

Что касается космоса, то для людей, хорошо помнящих войну, примерно 1925-1930 годов рождения – тех самых «шестидесятников», космос – это символ счастливого будущего человечества, а как говорит Ланин в фильме-интервью «у меня и к человечеству большие претензии». Кроме того, круг его знакомых в областях высокой науки был достаточно широк – философы, математики, физики. Осознание себя, как части вселенной было, мне кажется, для Августа вполне органично.

ОКОЛО: В сопроводительных текстах к выставке написано, что, окончив в 1952 г. архитектурный факультет Академии художеств, Ланин был вынужден вскоре оставить профессию, но архитектурным проектированием занимался до конца жизни. Что же заставило его оставить профессию?

В.А.: Меня часто спрашивают – много ли моих однокурсников покинуло профессию? Если архитектор стал заниматься частными домами, интерьерами, малыми архитектурными формами – он ушел из профессии? А если он служит в комитете по градостроительству или охране памятников? Лично я, попадая в кабинеты этих ведомств, сразу понимаю, кто передо мной – архитектор или юрист-управленец. Традиционно, для советской эпохи, архитектор-проектировщик работает в проектном институте, медленно поднимаясь по карьерной лестнице от рядового к «старшему», потом к «ведущему», «руководителю группы» и т.д. Характерная шутка капустника в московском Доме архитекторов – ведущий представляет: «Старейший старший архитектор нашего ….» и т.д. В этом смысле, Август Ланин, после переезда в Ленинград из Москвы, не смог найти себе применения, адекватного профессиональным возможностям, стал сотрудничать с Комбинатом живописно-оформительского искусства (знаменитым КЖОИ), Декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в области проектирования и оформления интерьеров общественных зданий. Не случайно в СХ он числился в секции ДПИ. Думаю, не последнюю роль в уходе из больших коллективов сыграло эпохальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 г. N 1871 «ОБ УСТРАНЕНИИ ИЗЛИШЕСТВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ». Оно громило и лишало должностей мастеров, с которыми Ланин работал в Москве, в частности Л.М. Полякова, которого он считал своим учителем.

На самом деле, мы с ним никогда не касались этой темы – мне всегда было очевидно, что Ланин – архитектор, системно, трехмерно и рационально мыслящий, оснащенный многими знаниями и умениями.

ОКОЛО: Как формировался стиль художника и можно ли назвать его уникальным? Или он двигался в русле течений, характерных для того историческое периода?

В.А.: Мы уже говорили о широких интересах Ланина. Один из его друзей и почитателей, философ и культуролог Моисей Самойлович Каган в рассуждении об определении понятия стиля, писал: «яркая творческая индивидуальность формирует индивидуально-своеобразный художественный стиль». Для меня «стиль» – стило, инструмент. Написанное стилом может быть безусловно распознаваемым почерком, а может быть красиво и грамотно копировано бесчисленными акакиями акакиевичами. При этом Ланин с интересом изучал все модные течения своего времени: в бурные 60-е он сделал немало работ в технике поп-арта, реди-мейда и других. Его невероятная работоспособность позволяла за короткий срок создать несколько десятков (без преувеличения) произведений, разобраться, что из этого метода ему интересно и полезно, и двигаться дальше. В дальнейшей работе художник применял игру фактур и материалов поп-арта, ассоциативные построения реди-мейда, совмещая их с живописью и жестко построенной композицией, оставаясь в русле традиций изобразительного искусства, не уходя в формально-литературные манифесты a´la Марсель Дюшан.

ОКОЛО: Судя по информации из открытых источников, в 1956-1963 Ланин получил признание и известность как художник, но потерял возможность участвовать в выставках после компании Хрущева по борьбе с формализмом. Как вы считаете, почему после снятия ограничений он не вернулся к выставочной деятельности?

В.А.: Все привыкли, за давностью лет, рифмовать события в Манеже 1962 года и выставку Дегенеративного Искусства 1937 года в Мюнхене. Хотя схожего мало. Германия на подъеме национал-социалистической идеи, единства-fascio, и СССР на пике оттепели, калейдоскопа мнений и идей. На мой взгляд, в Манеже произошел официальный развод позднего соцреализма и направления условной свободы. Что касается искусства Августа Ланина, то после больших успешных графических серий, он посмел перешагнуть пройденный этап и двинуться дальше по СВОЕМУ пути. Не испытывая потребности во вхождение в какую-либо группировку, манифестирующую свое направление, Ланин поддерживал со всеми, кого считал истинными художниками, хорошие отношения. Он был слишком индивидуален, чтобы слиться с кем-то. Поэтому попытки причислить его к «официозу» или к «подпольщикам» не имеют оснований. Что касается борьбы с формалистом Ланиным, то, скорее всего, нужен был повод, чтобы утопить не в меру успешного производителя печатной графики. Не следует забывать, что литографские камни и офортные станки, как и прочие приспособления для печати тиража, были под строгим учетом в «компетентных органах», при получении новой печатной машинки «Москва» или «Украина», начальник отдела должен был сдать в Первый отдел лист с образцом шрифта. (Помните Галича- «эрика берет четыре копии»?) Кроме того, какими возможностями выставиться располагал член СХ? Залы в здании на ул. Герцена (Большой Морской), 38 под присмотром Правления СХ, там же «Голубая гостиная», Новый выставочный зал на Охте (открылся в 1970 г.), «Лавка художника» на Невском 8 – все? Есть еще т.н. ведомственные, тоже открытые для публичного посещения (но кто туда ходит?) – Дом архитектора, Дом актера. Кафедры рисунка в вузах – для своих. ЦВЗ «Манеж» – тоже для местного или головного СХ. В целом, небогато. С конца 60-х годов, когда Ланин стал погружаться в идею синтеза искусств, стало понятно, что выставляться в залах СХ ему придется нескоро – он слишком далеко ушел от Союзовского формата.

ОКОЛО: Всю жизнь Ланин занимался архитектурным проектированием. Существуют ли реализованные по его чертежам проекты?

В.А.: Думаю, что нет. Ранние работы 50-х, в составе проектных организаций, не в счет, даже если что-то и сохранилось. Что касается интерьеров – однозначно нет, интерьеры не переживают смену эпох и хозяев. Что до реализованных цветомузыкальных проектов, декоративных звучащих панно сложной формы, они сохранились в графических эскизах и плохой фотофиксации. Может быть, кто-то из горожан 60+ вспомнит панно в магазине-салоне «Электроника» на проспекте Гагарина?

ОКОЛО: Расскажите об экспозиции текущей выставки. Как и по какому принципу она формировалась?

В.А.: В основе выставки – концепция научного руководителя Ирины Мамоновой, ей и рассказывать.

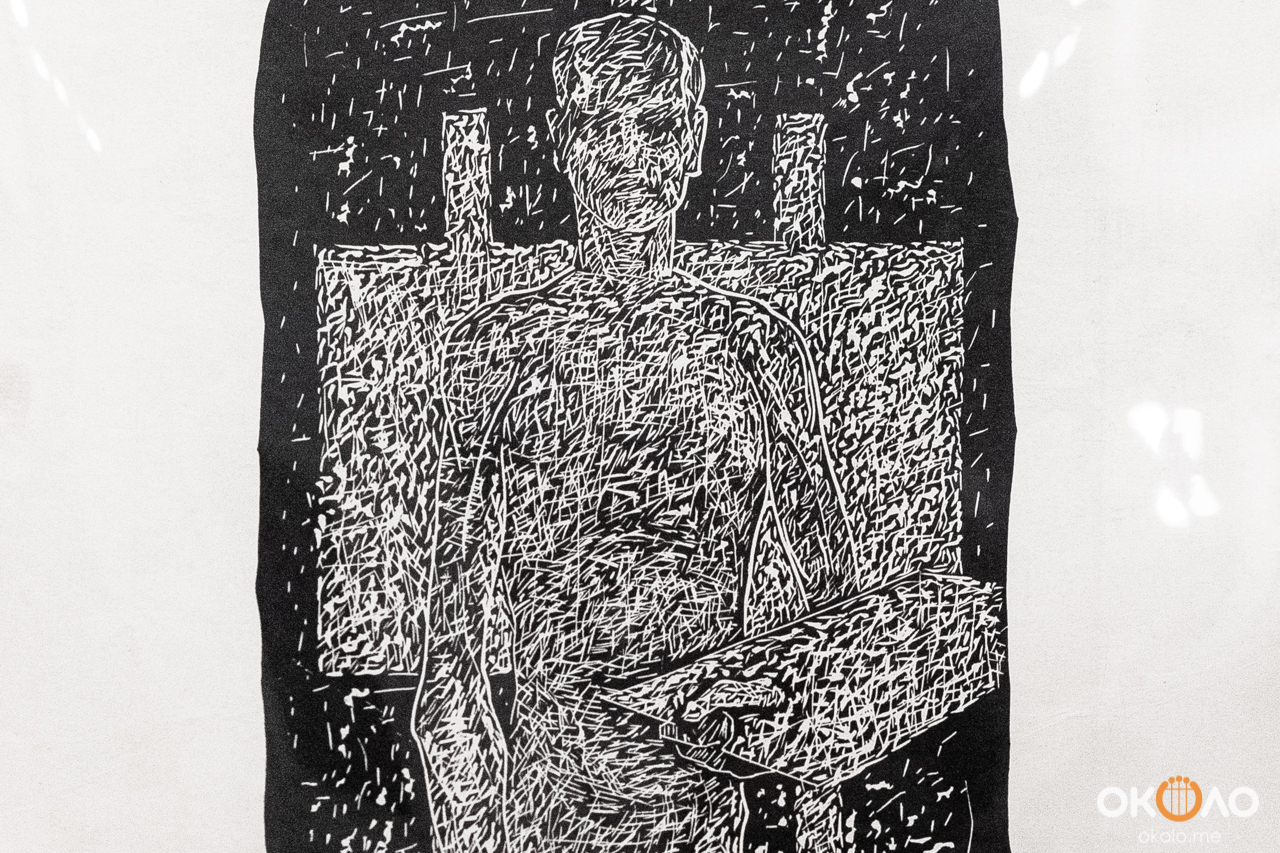

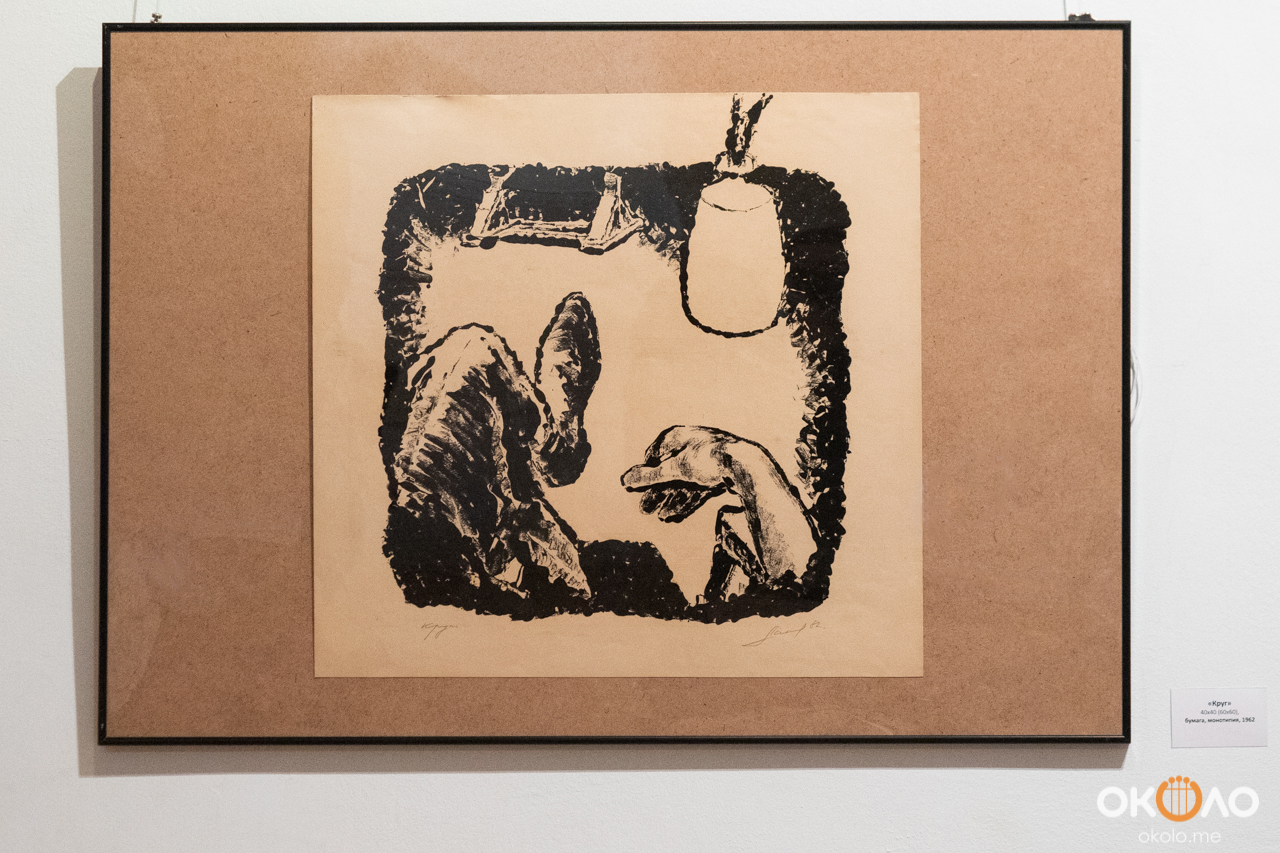

И.М.: Мы начали обдумывать выставку к 100-летнему юбилею Августа Ланина с 2021 года. Хотелось в течение предшествующих юбилею лет на разных площадках города сделать несколько совершенно разных экспозиций, которые постепенно познакомили бы зрителя со всеми гранями творчества этого художника, благо разнообразие и сохранность его наследия это позволяют. Юбилейная выставка должна была быть итоговой, я про себя называла ее «Космос Ланина» – космос в самом широком смысле слова, включая и космос как метафору творчества художника, и сближение Ланина с идеями «русского космизма», и пересечение с передовыми для его времени научными открытиями. Не все наши планы осуществились, и юбилейная выставка оказалась иной, чем было задумано изначально, но ощущение космичности творчества этого мастера удалось, кажется, передать. На выставке 2025 г. мы решили представить последний период работы Августа Ланина – произведения 1990-х-начала 2000-х гг.: каркасную скульптуру, живописный цикл «Апокалипсис», проект цветомузыкального архитектурного комплекса «Постапокалипсис». Второй план экспозиции образуют графические листы 1960-х-1980-х гг. – они очень наглядно демонстрируют, как образы и мотивы, появившиеся в ранних работах художника, возвращаются через много лет на новом уровне, в ином контексте, в другом материале. Таким образом, нам удалось затронуть практически все виды искусства, в которых работал художник. Экспозиция делится на три, перетекающие друг в друга части, которые условно можно обозначить как «Мастерская», «Храм», «Город». В первой части выставки, представляющей каркасную скульптуру и графику, появляется образ художника в мастерской, «прикованного» к своему мольберту – образ принципиальный для понимания Ланиным отношения к искусству и к своему призванию. Вторая часть – это «Апокалипсис», оригинальная авторская интерпретация эсхатологической темы. Этот живописный цикл – большеформатные холсты необычных форм на деревянных конструкциях – был впервые показан на последней прижизненной выставке Ланина в 2001 г. в Голубой гостиной Союза художников. С тех пор на протяжении 24-х лет «Апокалипсис» в собранном виде можно было видеть только на фотографиях. На юбилейной выставке он, наконец-то, вновь предстал перед зрителями. Причем здесь мы впервые попытались продемонстрировать его как часть грандиозного архитектурного замысла Августа Ланина: «Апокалипсис» задумывался как монументальная живопись для «Храма всех культур». Таким храмом должен был стать главный павильон архитектурного комплекса «Постапокалипсис», о концептуальном проекте которого мы рассказываем в третьей части экспозиции. Тогда становится понятнее логика развития темы, процитирую слова Ланина: «Апокалипсис как конец света, а Постапокалипсис – как материальное и духовное возрождение» после глобального кризиса цивилизации. Архитектурный комплекс «Постапокалипсис» проектировался Ланиным для устья реки Смоленки, у самого берега Финского залива (тогда там еще не было намывных территорий). Это должна была быть очень интересная современная архитектура (об этом можно судить по рисункам Ланина, представленным в третьем разделе выставки). В соответствии с замыслом художника, в темное время суток павильоны комплекса сияли бы цветным светом и звучали – Ланин предполагал выстроить здесь цветомузыкальную партитуру на основе своего метода синтеза искусств. В финале выставке мы попытались передать это синтетическое ощущение динамики цветного света, звука и архитектурных форм с помощью видеопроекции, созданной мультимедиа-художником и режиссером Анной Французовой на основе оригинального концептуального рисунка Ланина.

ОКОЛО: После посещения выставки создается впечатление, что комплекс «Постапокалипсис» является главным проектом всей жизни художника, так ли это?

В.А.: Каждый период творчества Августа Ланина, если его хорошо выставить, произведет на вас ровно такое впечатление. В этом одна из причин неучастия городских музеев в выставлении автора. Слишком много, сложно и разнонаправленно. Вместе с тем, бесспорная цельность, которую мы попытались выразить в этой выставке.

ОКОЛО: Расскажите подробнее о цветомузыкальных экспериментах Ланина и связанных с ними проектах.

В.А.: Если быть точным, до Августа Ланина в том понимании, к которому он пришел, экспериментов не было. История искусств равна истории человечества, и новых жанров не бывает. Но Август Ланин поставил перед собой задачу соотнесения цвета, звука и трехмерной формы. Если звук физически разделяется на низкие-средние-высокие, а цветовой круг с его инфра-ультра тоже можно поделить на три регистра, да в каждом регистре еще раз кратно трем- и так до бесконечности, то должна быть соответствующая трехчастная шкала геометрических фигур – куб, шар, параллелепипед – шкала по Ланину. Этот алгоритм геометрических форм, соотнесенных со звуком и цветом, был осуществлен в графике и в нескольких макетах, в том числе действующих. Они были показаны на уже упоминавшейся выставке «Лаборатория будущего».

ОКОЛО: Планируете ли вы предпринимать какие-то еще усилия для того, чтобы больше людей узнавало об этом художнике?

В.А.: ДА!

И.М.: Безусловно!

Интервью и фото подготовил Александр Шек

Была на открытии этой выставки, но после такого глубокого информативного интервью пойду ещё раз