«В самом безрассудном сердце есть струны, коих нельзя коснуться, не заставив их трепетать»

Эдгар Аллан По, Маска Красной смерти.

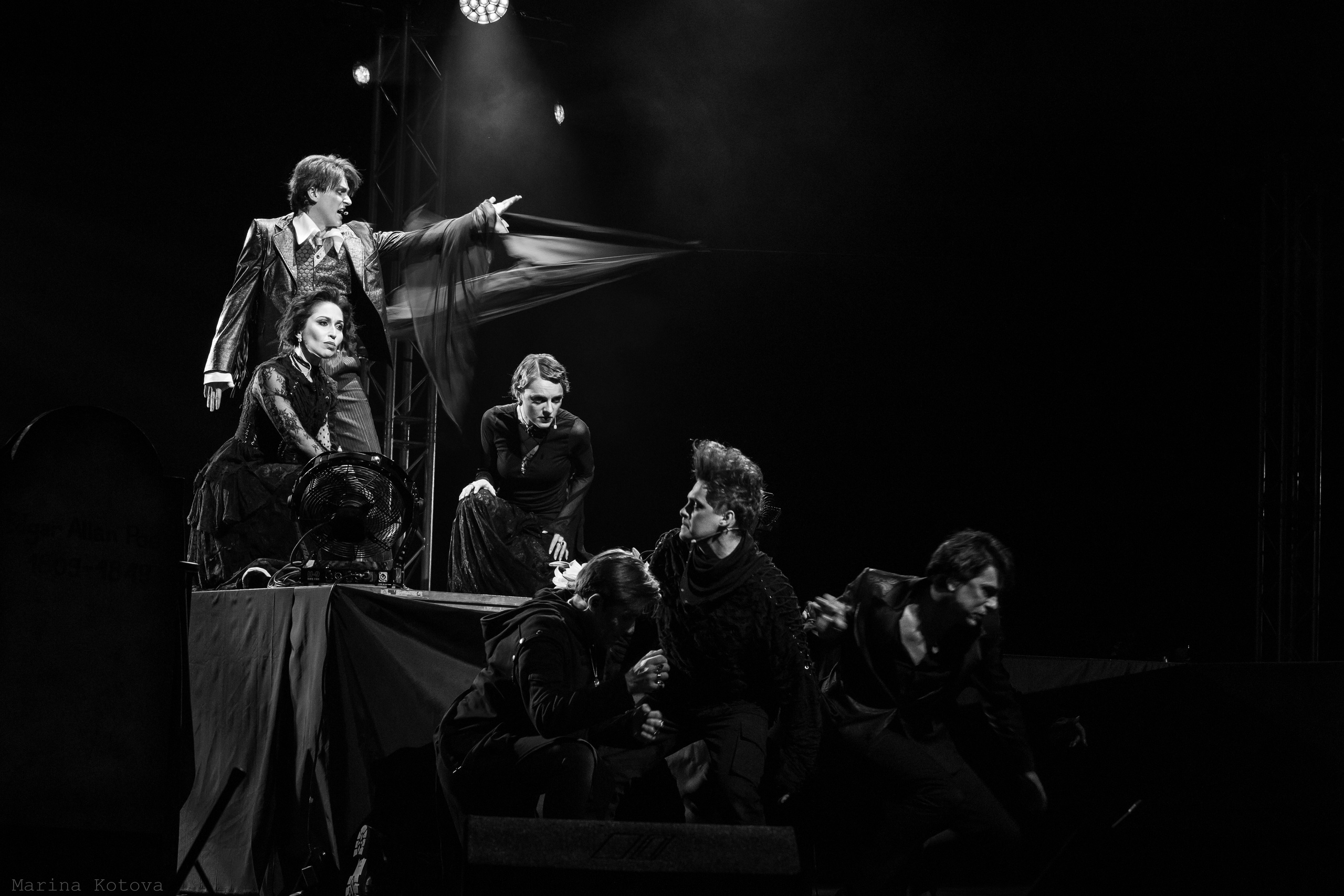

Офф-Бродвейский мюзикл Nevermore — The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe, созданный канадским драматургом, режиссёром и композитором Джонатаном Кристенсоном, впервые вышел на сцене нью-йоркского театра New World Stages в 2015 году. В его основе — жизнь и творчество Эдгара Аллана По, одного из самых мистических авторов XIX века. Центральным образом спектакля стало знаменитое стихотворение «Ворон», принесшее писателю известность, но не богатство: за публикацию По получил скромные девять долларов, в то время как издатели, десятки раз перепечатывавшие текст, обогатились. В мюзикле этот мотив оборачивается историей посмертного признания автора, которого при жизни преследовали нищета и трагедии.

Несмотря на очевидную тягу к мистике и аллюзиям, Эдгар По поражал точностью в деталях, придавая своим произведениям пугающий реализм. Не случайно Ярослав Баярунас — продюсер и правообладатель русской лицензии аудиоверсии, стремился передать эту стилистику в своей постановке. Не впервые претендуя на звание мрачного артиста отечественного мюзикла, он выстраивает концерт-презентацию на грани спектакля, в котором готическая эстетика становится полноценным выразительным средством.

Выбор такого материала для российской сцены — редкость. Мюзикл в отечественном театре до сих пор балансирует между традициями оперетты и попытками закрепиться как самостоятельное направление, а обращение к философской, мрачной литературе воспринимается не меньше, чем смелый художественный жест. Постановка соединяет биографические факты и литературные мотивы, вплетая в повествование сцены, навеянные «Аннабель Ли», «Лигеей», «Падением дома Ашеров» и другими. Вместо линейного рассказа зритель погружается в поток образов и видений, напоминающий театральный кошмар, в котором оживают фантомы прошлого. В этом спектакле Эдгар По одновременно становится героем и жертвой собственного творчества, а его произведения — частью лабиринта памяти, из которого не найти выхода.

Подготовка к выходу проекта заняла немалых пять лет, из которых два года ушли на литературный перевод текстов — эту работу выполнила драматург и поэт Наталья Макуни. Вокальным коучем проекта стала Анна Тесс — артистка мюзиклов, педагог по вокалу и актриса дубляжа. Её работа с артистами стала не просто технической задачей, а настоящим творческим поиском. «Для меня этот проект стал точкой роста. Я раскрыла в себе новые возможности как коуч и как артист. Сессии записи по 11–12 часов — это развлечение не для слабых», — признаётся Тесс.

Музыкальный материал Джонатана потребовал сложных многоголосий и а капелла-аранжировок. «Музыка сама подсказывает, что и как нужно делать. Каждый мелодический ход что-то означает, каждая пауза имеет смысл», — отмечает Тесс. Но, по её словам, главной задачей было не просто исполнить партии, а передать историю: Это включает в себя и создание атмосферы, и разборчивость текста, и верный ритм. Но музыка в этом смысле говорила сама за себя — нужно было лишь внимательно слушать.

8 февраля в концертном зале «Измайлово» в Москве состоялась первая театрализованная концерт-презентация проекта. На данном этапе полноценный анализ затруднителен, однако уже сейчас можно выделить его ключевую составляющую — завершенную музыкальную партитуру. Петербургская версия обещает быть масштабнее, но очевидно, что музыкальное оформление останется одной из сильнейших сторон постановки. Кроме того, презентация совпала с выпуском альбома «Ворон: Воображаемая жизнь и загадочная смерть Эдгара Аллана По», приуроченного к 215-летию писателя. Альбом представлен на цифровых площадках и дополняет художественную концепцию проекта, намечая его дальнейшее развитие.

Трагическая судьба Эдгара По раскрывается через многоголосье семи артистов, каждый из которых воплощает сразу несколько образов. В постановке приняли участие Ярослав Баярунас, Анна Тесс, Кирилл Гордеев, Эмиль Салес, Наталья Фаерман и Юлия Чуракова, создавая пластичный, почти хоровой ансамбль персонажей. В аудиоверсии роль рассказчика принадлежит Алексею Горшенёву — поэту, композитору и вокалисту, известному по группам «Кукрыниксы» и «Горшенёв». В концертной презентации его партию исполнил Владислав Кирюхин, предложивший своё прочтение этого образа.

Выразительность постановки достигается не только за счёт проработанного музыкального материала, но и благодаря сыгранности артистов. Драматургия мюзикла следует биографии Эдгара По (Ярослав Баярунас), начинаясь с его рождения. Особый акцент сделан на его матери — актрисе Элизабет По (Анна Тесс), которая предпочла сцену материнству. Эта трагическая завязка предопределяет дальнейшую судьбу писателя, что иронично подчеркивается в строках либретто: Но знает зритель и актёр Сценический закон Хоть сдохни, show must go on.

Несмотря на внешнюю сказочность, атмосфера спектакля далека от лёгкой для восприятия. Актёрская игра, как и в канадской версии, выстроена в намеренно гротескной манере: интонационные переходы, изменения голосов, детские тембры и полутоновые модуляции создают эффект мрачной театральной фантазии. Это усиливает ощущение тревоги, перекликаясь с эстетикой произведений По и раскрывая глубину его внутреннего надлома.

Сценическое пространство решено предельно минималистично: в начале спектакля из декораций представлен лишь подиум с лестницей, выполняющий сразу несколько функций: это и сцена для матери Эдгара, и жилое пространство его сестры и брата — Рози и Генри (Эмиль Салес и Наталья Фаерман). Подобная лаконичность отсылает к эстетике английских режиссёров-символистов, создавая эффект условности. Это не сужает восприятие зрителя, а, напротив, расширяет пространство для воображения и ассоциативного опыта.

Режиссёром проекта стала Дарья Январина — известная актриса российских мюзиклов и дубляжа. Присоединившись к команде на финальном этапе, она проделала впечатляющую работу, трепетно и внимательно подойдя к материалу в сжатые сроки. Однако пока постановка продолжает развиваться: сценическое воплощение не всегда соответствует глубине музыкального материала, который звучит мрачнее и эмоциональнее, чем визуальный ряд и выстраивание мизансцен.

Сцена символического прощания с детством Эдгара, в которой актёры интригующе достают чёрные мусорные пакеты, обещает драматическую кульминацию, однако она оказывается менее острой, чем можно было бы ожидать. В «Вороне» заложен значительный потенциал работы с напряжением, который пока ещё предстоит раскрыть. Момент, в котором Эдгар трижды обегает просцениум, кажется избыточным и мог бы выиграть от иной режиссёрской трактовки. Вместо цикличного физического движения, сцена могла бы усилиться за счёт акцентированных пауз, элементов саспенса и решений, вдохновлённых английской театральной школой. Сам По находился под сильным влиянием английской эстетики, и обращение к её принципам могло бы добавить постановке драматической глубины.

Весьма удачно решена романтическая сцена Эдгара и Эльмиры (Юлия Чуракова), где влюблённые катаются на гробах по сцене — этот элемент вносит почти абсурдистский мотив в мрачную атмосферу спектакля, создавая выразительный контраст между трагизмом происходящего и игрой формы. Таким образом проявляется мера режиссёрской иронии, а спектакль приобретает особую самобытность, балансируя на грани между символизмом и чёрным юмором.

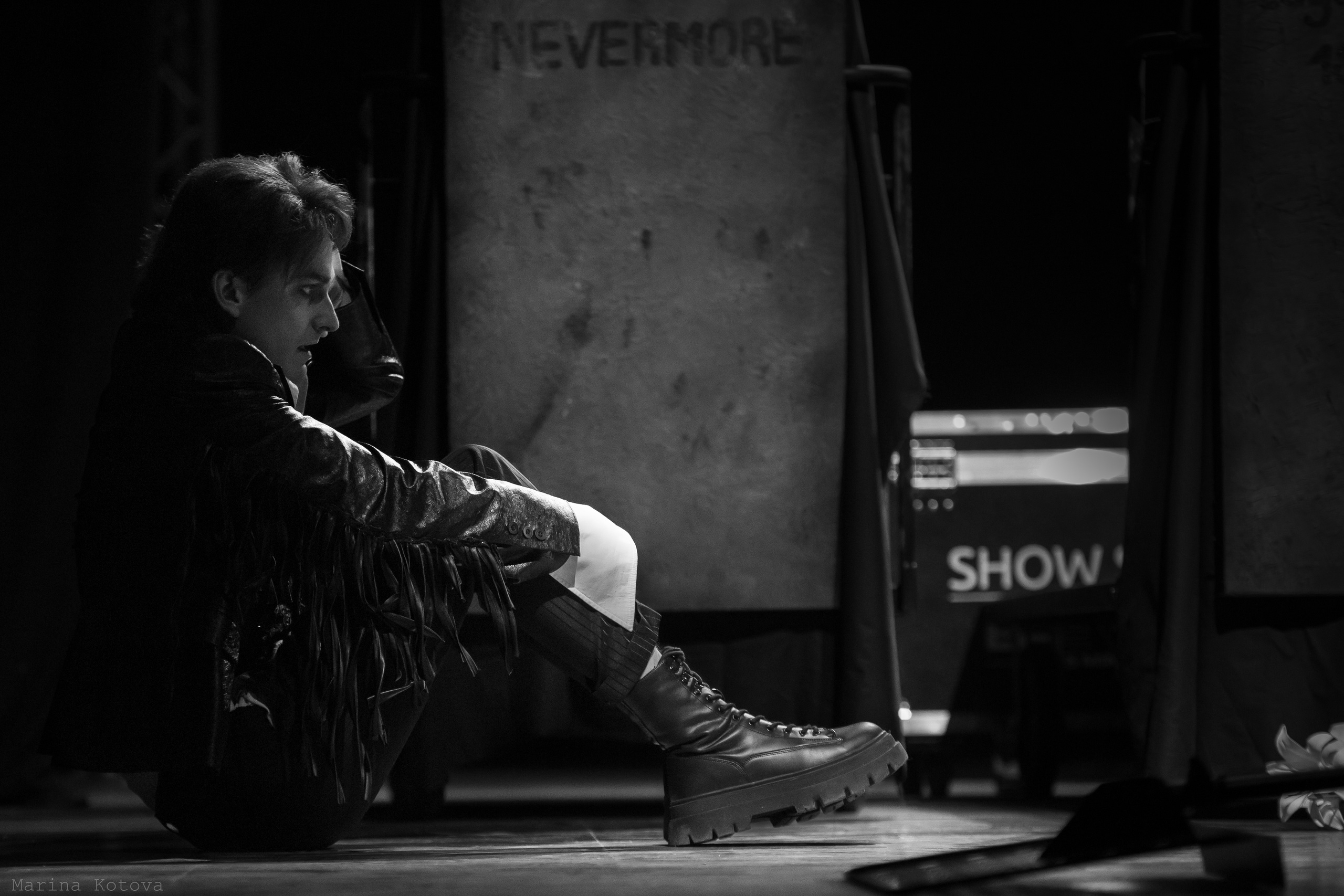

Ещё одним выразительным решением становится использование механического ворона и утягивающей машинки в композиции «Ворон». В тот момент, когда она мгновенно схватывает чёрную ткань, финальные строки песни приобретают особую выразительность, создавая сильный визуальный и смысловой акцент: Тень легла зловещим знаком, Ночь по дому разлита, И душе от власти мрака Не воспрянуть — Никогда!. Ярослав выстраивает свой актёрский рисунок с удивительной лёгкостью, демонстрируя глубину и органику исполнения. Он не просто перевоплощается в образ, а особенно тонко чувствует биографию писателя, наполняя роль внутренней рефлексией. Одним из наиболее выразительных моментов его сценического существования становится композиция «Нет ничего реальней сна», которая обращается к элементам пластического театра. Так пять актёров становятся воплощением кошмаров Эдгара, поочерёдно погружая его в пугающую, почти осязаемую бездну. Постепенно этот вихрь ужаса доводит героя до полного изнеможения — он падает, с трудом вырываясь из цепких объятий своих наваждений.

С самого начала состояние Эдгара граничит с отчаянием: актёр наполняет голос надломом, его интонации напряжены, словно он балансирует на грани безумия. Однако его боль проявляется не в бурных эмоциях, а в зловещей будничности происходящего — мира, отравленного капитализмом, символом которого выступает его приёмный отец (Кирилл Гордеев). По словно рассказывает свою трагедию самому себе — как нечто неизбежное, давно предрешённое. Его окружает вихрь теней, но никто из них по-настоящему не слышит его. В результате не возникает даже намёка на возможность спасения — ни от других, ни от самого себя.

«Круговерть, где жизнь и смерть, Где сплетены Явь и Сон, Где наваждение с прозрением Поют в унисон«. Эти строки становятся лейтмотивом мюзикла, перетекая из одного номера в другой, словно эхо неизбежного конца. Контекст снов был необычайно важен для символистов, и в мюзикле этот мотив приобретает особую выразительность. Именно через сны раскрывается глубинный мир По, полный тревог, недосказанностей и роковых видений. Музыкальная партитура поддерживает эту концепцию: смещённые ритмы, диссонансы и зыбкие гармонии создают ощущение ирреальности, размытых границ между явью и кошмаром.

«Будь гениален ты сто крат — для других ты лодырь и дилетант» — не просто отсылка к судьбе Эдгара По, а сквозная мысль спектакля. Она о тех, кто отдаёт себя искусству, но в конечном итоге остаётся в одиночестве перед чужими оценками. Но что страшнее — остаться непризнанным или потратить все силы в попытках доказать свою значимость? Возможно, единственный выход — не ждать аплодисментов. Не оглядываться. Просто продолжать играть, даже если в зале один-единственный зритель. Ведь, в конце концов, театр — это о правде. О той самой, что звучит в голосе артиста, даже если никто не хочет её услышать. «Не умрут никогда те, кого ты любил. Больше нет ни теней, ни могил. И весь мир наизусть помнит имя одно —Эдгар Аллан По«. Несмотря на камерность постановки, «Ворон» производит мощное впечатление, демонстрируя, что мюзикл способен быть глубоким, философским высказыванием. Презентация не просто воссоздаёт биографию По, а превращается в исследование границ реальности и сознания, искусства и жизни, любви и смерти. И в этом смысле обращение к наследию писателя оказывается не только значимым, но и художественно оправданным шагом, раскрывающим новые возможности театрального жанра.

Текст: Богдана Первозванная

Фото: Марина Котова