23 сентября исполняется 82 года со дня рождения театрального режиссёра Владимира Афанасьевича Малыщицкого – дата не круглая, но Малыщицкий – один из тех людей, о которых стоит вспоминать вне зависимости от чисел, а потому что не вспоминать о нём невозможно. Создатель Молодёжного театра на Фонтанке, он терял всё и начинал заново, за всю свою жизнь основал несколько театров, много неутомимо работал и творил… Мы побеседовали с друзьями и коллегами Владимира Афанасьевича о том, какой след он оставил в их жизни. А точнее – ожог. Воспоминаний о нём получилось много, и мы разделили текст на две части. В этой части о режиссёре, учителе и друге говорят Иван Благодёр, Константин Воробьёв, Константин Гершов, Борис Голлер, Наталия Дмитриева, Евгений Клубов, Валерий Кухарешин, Анатолий Петров, Ольга Самошина, Елена Соловьёва и Андрей Ургант.

Иван Благодёр, театральный деятель и педагог:

До прихода в Молодёжный театр я работал в ТЮЗе и театровед Вера Сомина сказала, что открывается новый театр, и предложила мне туда перейти, дала абсолютно замечательные рекомендации и характеристики по Малыщицкому, и я пришёл до открытия театра. Там уже шли репетиции, Малыщицкий меня сразу ввёл в спектакль «Сто братьев Бестужевых», которым открывался театр. Открытие произошло 18 января 1980 года, была жуткая зима, очень холодная, и, так как театральные кассы не принимали билеты пока в продажу, но нам нужно было наполнить зал, мы все получили на руки билеты, которые должны были продать. Я, Нина Усатова и Таня Кожевникова стояли около Гостинки и продавали эти билеты в жуткий мороз. К тому же театр был не до конца доделан к моменту открытия, мы даже не знали, откроемся ли мы или нет. Зал был ещё не отциклеван. Где фойе сейчас на Малой сцене, там стояла какая-то арматура. И всё это девчонки мыли, мы оставались там ночевать на полу, спали на шинелях из спектакля.

И не стоит забывать, что Владимир Афанасьевич стажировался на Таганке. Таганка была открытым театром, где встречали зрителей, были спектакли, когда билеты на штык надевали стоявшие на входе артисты в шинелях, там также брали отзывы у зрителей. Он был воспитан на Любимове, на новом совершенно восприятии и понимании театра, поэтому он многое привнёс оттуда, на него это наложило огромный отпечаток. Имена Высоцкого и других, которые были в те времена запрещены, он пытался всеми силами вынести на сцену и показывать, познакомить зрителя. И для нас это было очень ценно. Он впоследствии оказался совершенно прав, просто было тяжело ему пробиваться. В этом отношении он был такой революционер театральный.

Театр открылся, театральные кассы начали продавать билеты, и мы были уже избавлены от продажи. И пошла дальнейшая жизнь. Спектакли замечательные ставились, такие были только в репертуаре Малыщицкого, ни один театр города не имел такой афиши. Это был и Чингиз Айтматов «И дольше века длится день», и Александр Володин… Авторы были потрясающие совершенно. Стихи Володина перепечатывались на машинке, это был самиздат, и они у меня до сих пор лежат с 1980 года. Они были запрещены к изданию, а пролог из стихов Володина и его новеллы работали в спектакле «Диалоги». Потом по володинскому тексту был спектакль «Четыре песни в непогоду». Это были «одноактовки», написанные для женщин, что крайне редко существует у драматургов. И замечательная музыка к спектаклю была написана Дашкевичем специально для Малыщицкого, и я пел там четырнадцать песен на стихи Володина, которые сопровождали постановку. Пел вживую под минусовые фонограммы, что было редкостью.

В работе Владимир Афанасьевич был фанатиком до мозга костей и требовал того же от тех, кто с ним работал. С ним невозможно было работать стандартно — в одиннадцать репетиция, вечером спектакль и в девять вечера закончили. Нет, нужно было постоянно находиться в театре. Для него театр был единственным, чему он свою всю жизнь посвятил и отдал. Он находился в театре с раннего утра и до поздней ночи, мы сидели до двенадцати, до начала первого на работе. После каждого спектакля шло обсуждение, мы собирали отзывы у зрителей, читали, что им понравилось, что нет. Он говорил свои оценки по поводу того, как прошёл спектакль.

Он был очень скрупулезен насчёт драматургии, текста и разработки спектакля. Мы тогда были первым театром, который использовал нетрадиционную сцену. Зрители сидели либо с двух, либо с трёх, либо с четырёх сторон. Скажем, на «Отпуске по ранению» зрители были с двух, на «Братьях Бестужевых» с четырёх, на «И дольше века длится день» с трёх. То есть всё время трансформировался зал. В восьмидесятые годы ни один театр города такого не делал, везде игралась или стандартная «коробка» или амфитеатром сцена существовала. Это был нетрадиционный театр с замечательным репертуаром.

Малыщицкий был фантастическим человеком. Он брал остросоциальные пьесы, в которых поднимались судьбы людей, Отечества и очень серьёзно к этому подходил, это его всегда беспокоило. И, конечно, он привлекал замечательных людей, которые работали в составе постановочных бригад. Это был и солист ныне Михайловского, а тогда Малого оперного театра Лёня Лебедев, выдающийся педагог по пластике Кирилл Чернозёмов, привлекался композитор Евгений Иршаи. Бригады были фантастические по нынешним временам, туда входили выдающиеся люди. И потом у него замечательный абсолютно нюх на актёров. Потому что практически все, кто пришёл с Малыщицким, сейчас имеют звания заслуженных или народных артистов. Это была звёздная труппа, хотя, когда мы начинали, нам было немного за двадцать всего лишь. Но все выходцы из его театра добились многого, и сейчас они работают ведущими артистами во многих театрах города и страны. Это говорит очень о многом.

Константин Воробьёв, актёр театра и кино:

Я поступал на курс к Рубену Сергеевичу Агамирзяну, где вторым педагогом был Владимир Афанасьевич Малыщицкий. Однажды мы делали отрывок на беспредметное действие, и я тягал какую-то воображаемую морковку с воображаемых грядок, и тогда Владимир Афанасьевич ко мне отнесся так, будто он увидел какое-то чудо. «Вы видели, что сейчас было?!». Я даже испугался, — в каком это смысле, хорошо это или плохо? Малыщицкий описал мне эту морковку, какая она была, что он увидел. И с тех пор у нас стала совместная творческая любовь, он очень хорошо ко мне относился, за что ему огромное спасибо. Я был очень счастлив, что попал именно к нему, он для меня стал основным педагогом. Он не просто что-то рассказывал, а показывал разницу между тем, что я делаю, и тем, как должно быть, — что на самом деле человек должен испытывать, ощущать. Я и не намерен был легкомысленно относиться к своей профессии, но он вселил профессиональное отношение к ней. Он пытался вселить в нас, студентов, духовность. Показывал окно в неведомый мир. У него была фраза, к которой мы сначала иронично относились, что «нужно смотреть взглядом совести в зал». Он нас к этому «подсдвигал» и мы пытались. Благодаря ему для меня профессия не кончалась с выходом из аудитории. Мы репетировали спектакль «В списках не значился» и он у меня до сих пор стоит в голове отдельной галочкой, как нечто большое и до чего, возможно, я бы никогда не дотянулся. Играть его было тяжело, но Владимир Афанасьевич поднял нас, как мог, на какую-то высоту, и мы поднялись вслед за ним. У нас с ним был хороший тандем. И для меня он всегда будет островком чего-то бескомпромиссного и пронзительного.

Он был темпераментным человеком. И как все талантливые люди, не любил неталантливое. Кто сумел заслужить его уважение, к тем он относился с большой любовью.

Малыщицкий был из режиссёров-соавторов, он говорил нам представить, что должен ощущать персонаж, своими словами и образами он наталкивал нас на правильный путь. Я не помню его тоталитарности. Я благодарен судьбе, что у меня был такой педагог. Лучше и желать никого было нельзя. Спустя время я осознал, что мне был нужен именно он.

Константин Гершов, актёр театра и кино, режиссёр:

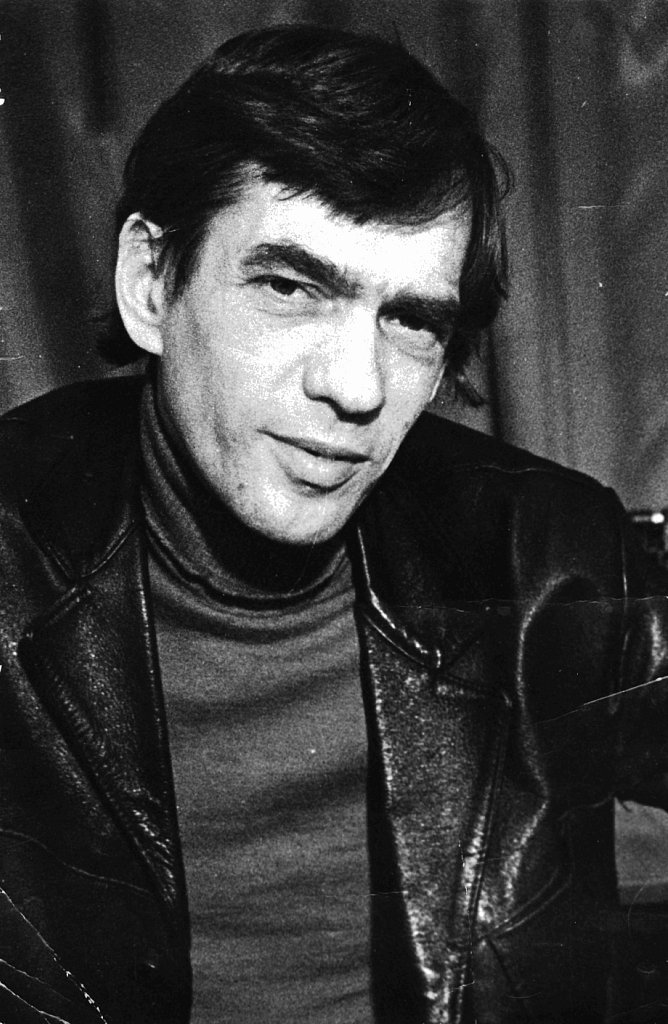

Осенью 1975 года я случайно попал на спектакль «Сто братьев Бестужевых» в театр «Studio» на третьем этаже общежития ЛИИЖТа. Сценическое пространство — квадрат сцены в центре зала, зрители с четырех сторон, актеры на расстоянии вытянутой руки. Оттуда, из ХIХ века, они смотрят в глаза нам, зрителям века ХХ. Они поют нам пушкинские строки «Пока свободою горим…». Лица их освещены дрожащим пламенем свечки. Все зыбко и одновременно очень реально. В центре сцены деревянное сооружение странной формы — то ли трон, то ли плаха, то ли могила… Дверные рамы, превращающиеся в анфиладу комнат в доме Рылеева, в кабинет императора Николая I, в тюремные камеры, в портреты, виселицы и гробы. Среди черно-белых красавцев-декабристов метался худой невысокий человек в кожаном пиджаке, с горящими глазами. Он призывал, молил, обвинял! Его голос радостно взвивался вверх и падал вниз до трагического шёпота. Это был главный герой спектакля — Летописец, связующий нас нынешних и их, живших сто пятьдесят лет тому назад. Летописца играл Владимир Афанасьевич Малыщицкий. Он же был режиссёром спектакля и руководителем студенческого театра ЛИИЖТа.

Через год я поступил на актерский курс Владимира Викторовича Петрова в ЛГИТМиК, где Малыщицкий был вторым педагогом. А еще через год Владимир Афанасьевич позвал меня в спектакль «Сотников» на роль седьмого полицая. В «Ста братьях» я играл Павла Бестужева. В «Диалогах» читал стихи. В «Цене тишины» играл солдата и работал как осветитель. Оставшиеся три года обучения в театральном институте я, как мог, совмещал учёбу с репетициями и спектаклями в студии. 18 января спектаклем «Сто братьев» официально открылся Молодежный театр, в который я был распределен по окончании ЛГИТМиКа.

Владимир Афанасьевич обладал фантастическим обаянием или, как сейчас говорят — мощной харизмой. Он умел увлечь, объединить и повести за собой интересных и совершенно разных людей. При этом никакие бытовые и экономические аспекты его не занимали. Он ставил задачу. А как она будет выполнена и какой ценой — не важно. Для неосуществленной постановки пьесы А.Володина «Две стрелы» ему понадобилось семьдесят заостренных и обожженных двухметровых деревянных кольев в металлических «стаканах» с широким основанием. Для чего студийцы в пригороде украли грузовик с напиленными калиброванными бревнами. Дело было подсудное. Но как-то все обошлось и виновных не нашли. Декорации были изготовлены и пошиты костюмы, но спектакль по разным причинам не состоялся. Художник студии (а потом и Молодежного театра), не умеющий рисовать, но имевший золотые руки, латыш Викторс Янсонс несколько месяцев ночевал на Балтийском вокзале. Это тоже считалось нормальным и не заслуживало особенного внимания.

К бытовой жизни Владимир Афанасьевич был абсолютно не приспособлен. Зато он писал замечательные инсценировки, зная заранее, как это все потом будет выглядеть со стороны. Его ведущими свойствами были эмоция и интуиция. Логика, соответственно, отходила на второй план. Что для руководителя студии, может, и не столь важно. А для руководства театром, сложнейшим организмом — логика необходима. Это планирование, сроки, финансы, труппа. Работа каждый день и в установленное время. Как у многих творческих людей, периоды его творческого фонтанирования сменяли дни депрессии, раздражения и подозрительности. Вспоминаю его сидящим в зале или на кухне дома — в позе полного закрытия: сутулая спина, ноги завернуты винтом, руки обнимают плечи, в пальцах сигарета с дрожащим столбиком пепла, крепко сжатые губы. Все менялось, когда на спектакль или на репетицию приходили знаменитые гости. Мы, актеры, были избалованы вниманием таких людей, как Александр Володин, Фазиль Искандер, Борис Голлер, Вячеслав Кондратьев, Константин Лазаревич Рудницкий. Владимир Афанасьевич сразу как-то преображался, смеялся, шутил, искрил… Таким его и буду помнить.

Владимира Афанасьевич Малыщицкого считаю своим Учителем. Я благодарен ему за сознание, за со-радование, за со-творчество, за со-участие и за со-причастность. Светлая память.

Борис Голлер, прозаик, драматург, эссеист:

Он, безусловно, был главным режиссёром в моей жизни драматурга, хоть мы иногда ссорились именно по режиссёрскому поводу. Я ценил в нём одно качество в особенности… Он был редкий режиссёр тем, что действительно любил литературный текст и понимал его значение.

Он был для меня одним из лучших режиссёров того времени. Не только потому, что он поставил четыре моих пьесы, открыл новый театр пьесой «Сто братьев Бестужевых» и стяжал спектаклю необыкновенный успех. Но потому, что он создал свой театр!

Мы познакомились с ним в 1974-м. Мой друг привел меня в студенческий театр института ЛИИЖТ, в котором работал. Режиссёр в ту пору только начал переходить от поэтических композиций типа спектаклей Таганки к постановке собственно пьес… И первым спектаклем театра в этом новом жанре стала инсценировка по повести Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей». Коллектив, режиссёр и само направление, взятое театром, мне понравились. Вскоре театр поставил мою радиопьесу «Сто братьев Бестужевых» — я готовил ее для Ленинградского радио. Долго рассказывать о дальнейшем пути студии, но успех её на всесоюзных конкурсах и смотрах через несколько лет привел к тому, что встал вопрос о создании в в Ленинграде профессионального театра. Что было впервые, кажется, в городе с 20-х годов того века. Открытие нового Молодёжного театра 18 января 1980 года в здании бывшего летнего катка в Измайловском саду и осталось самым важным событием моей жизни драматурга. Была холодная зима, а здание театра еще только достраивалось. Актеры репетировали в соседнем, деревянном здании, где не было никакого отопления. Помню непосредственно в ночь перед открытием, — я поздно вернулся с репетиции, — около часу ночи мне позвонил Зиновий Яковлевич Корогодский — главный режиссёр знаменитого в ту пору Ленинградского ТЮЗа.

— Ну, что там делается? — спросил он своим, по обычаю, словно недовольным тоном.

— А что там может делаться? — сказал я. — В зале жгут мусор, стулья еще не ставились. Актеры не спали пять суток… К тому же очень холодно — все спасаются кофе!…

— Позвони Малыщицкому, — пусть передаст ребятам! Сейчас идут самые лучшие минуты и часы их жизни! Чтоб они это знали, чтоб держались!

Это было трогательно — его звонок, ибо все понимали, что с рождением нового театра родится соперничество. Сюда пойдет молодежь старшего возраста, которую ТЮЗ считал своею. И всё же Корогодский звонит и передает это напутствие и слова поддержки нарождающемуся театру.

А дальше… Театр набирал скорость. У него появился особый, тщательно отобранный театральный репертуар. Малыщицкий вывел на сцену великолепных, но мало знакомых раньше публике актёров — бывших студийцев — Василия Фролова, Александра Мирочника, Владимира Халифа, а также молодых актёров-профессионалов, которых он собрал: Нину Усатову, Валерия Кухарешина, Олега Попкова, Сергея Гавлича, Елену Соловьеву… Это было время славы режиссёра и созданного им театра: 1980 год — и до весны 83-го. Длилось все менее трех лет. «Дальнейшее — молчанье!…» — фраза слишком хорошо известная людям театра, чтоб нуждаться в сносках. Через три неполных года режиссёр был «освобожден» от созданного им театра. Это грустная история, о ней трудно вспоминать.

Последние двадцать пять лет работы режиссёра были не такими громкими, его отодвинули в тень, его имя как-то потерялось в списке часто повторяемых имен. Театральные площадки его стали куда меньше его художественных запросов и возможностей, а коллективы актерские часто менялись. Малыщицкий был режиссёром, скорей, масштабного театра, а в тех залах, где он работал, сужались эти возможности. Однако… старое присловье из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» оставалось его личным девизом.

Он держался до конца. Он был ко всему еще прекрасный актёр, просто выдающийся. Под конец он уже практически ничего не видел, был почти слеп, но шёл по сцене, как зрячий. Ощущая под ногами почву своего театра и атмосферу спектакля. И так было до финала. В последний раз он вышел на сцену перед самым уходом из жизни. Слепой Малыщицкий, идущий по сцене, так и остался в памяти. И, когда мы с женой вспоминаем его, она мне говорит: — «А ты помнишь, как он шёл по сцене?», — я отвечаю: «Конечно!».

Наталия Дмитриева, актриса театра и кино:

Меня в Молодёжный театр соблазнил прийти Милонов, бывший директор театра, который сейчас называется «Балтийский дом». Он сказал, что организуется новое интересное дело, и место прекрасное — Измайловский сад! А я тогда полтора года пребывала после «Балтийского дома» в театре Ленсовета. А что такое Ленсовета? Очень устоявшееся атмосфера, все артисты на своих местах. И Милонов сказал, что пока ты там не особо прижилась, давай, пойдём туда, в новое место! И вот с его лёгкой руки я очутилась в Молодёжном театре на Фонтанке. Я не помню первую встречу с Владимиром Афанасьевичем, но у меня были очень яркие ощущения от него. Знаете выражение «бочком пошёл незаметный Ленин»? (смеётся — примечание «Около»). Это был такой маленький, как бы незаметный человек, внутри которого кипучий энергетический котёл. Очень яркое воспоминание: Малый зал театра, — а он тогда был совсем другой, — стулья по-другому стояли, на каждый спектакль своя расстановка зрительного зала, идёт репетиция. И Владимир Афанасьевич сидит в первом ряду, перед ним маленький столик, пепельница и «пирамида Хеопса» из окурков. Он курил непрерывно! И у него летит мысль, он что-то говорит, какие-то замечания, а эта гора росла.

Он был человеком, великолепно чувствовавшим литературу — и современную, и классику. Но классику именно от взгляда современного человека, которого очень многое волнует. И он привлекает эту литературу, для того, чтобы вместе со своим творческим коллективом сказать современному зрителю не только некую классическую формулу, что любовь — хорошо, а ненависть плохо, жизнь — хорошо, а смерть — это всё обратное. А то, что современного человека должно задевать и волновать. Был великолепнейший спектакль по гениальному роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Не знаю, читают ли его сейчас дети, читают ли взрослые. Фигура Айтматова отошла сейчас в полутень. Но в те времена это было художественное событие мирового уровня! Это громадная литература. И как это было в таком маленьком театре, где раньше находился каток, замахнуться на такую глыбу, в котором и легенда, и послевоенный период, и судьбы войны, и космос. Там висели мониторы, на которых транслировалась космическая часть. Там было такое переплетение! У сцены есть маленьких подвальчик, и из него выкатывались странные фигуры в длинных восточных ватничках-халатах, символизирующие перекати-поле. Пустыня, странное переплетение времён и судеб. В спектакле было полно грандиозных решений. Владимир Афанасьевич замечательно чувствовал литературу и сегодняшний день, он всегда был на острие проблемы. Это не всем дано так договориться с художником, показать своё видение спектакля, переделывать и в итоге найти гармонию замысла и художественное решение. Кирилл Чернозёмов (советский и российский актёр театра и кино, преподаватель кафедры сценического движения и фехтования ЛГИТМиК, возглавлял кафедру сценического движения в ленинградском Театральном институте, а также кафедру музыкальной комедии в Петербургской консерватории — примечание «Около») всегда участвовал в пластической части спектакля. Малыщицкий очень умел привлекать людей, которые были сродни ему, он их чувствовал.

Когда я только пришла, шёл легендарный спектакль «Сотников». Естественно, были спектакли по письмам фронтовиков. Масса всего интересного. Жизнь нашу закулисную лёгкой не назвать, он был очень придирчив и строг. И в театре был такой распорядок, с которым лично я столкнулась впервые. Атмосфера театра-дома, сродни атмосфере Театра на Таганке — он её очень любил. И после спектакля обязательно были дежурные, бумажечки, на которых мы просили зрителей написать, что их задело. Закулисная дисциплина была интересная. Какой-то особой работы с артистами у Владимира Афанасьевича не было, «застольного периода» или этюдов я как-то не помню.

Он «заначалил» этот театр. Я очень благодарна Владимиру Афанасьевичу за те годы. Это было время большой творческой свободы, и это дорогого стоит.

Евгений Клубов, актёр театра и кино:

Практически все мои первые шаги, начиная с института, были связаны с Владимиром Афанасьевичем. Потому что я поступил на курс Рубена Сергеевича Агамирзяна, где старшим мастером был как раз Малыщицкий. Знакомство и моё, и всего нашего курса состоялось с ним именно как с режиссёром, с руководителем студии при ЛИИЖТе,. после того, как он пригласил нас, только поступивших первокурсников, к себе в студию на спектакль «Сотников» по Быкову. И я должен сказать, что это был шок в культурном плане, ожог. Знаете, есть театральная или сценическая правда, а когда мы попали туда и посмотрели этот спектакль… Это был настоящий ожог. У нас учились не самые простые студенты, много детей артистов — Оля Самошина, Лена Сафонова, Костя Воробьёв, Саша Улик. И я тоже ленинградский мальчишка, видел много спектаклей в этом городе. И для нас для всех это не было похоже ни на что. Мы же все читали «Сотникова» и видели фильм. И когда не артисты, а студенты ЛИИЖТ в небольшой аудитории вдруг открыли какую-то пронзительную правду, которая возможна, наверное, в кино, а не в спектакле, причём театральным языком непрофессионалов, — для нас это было откровением. Поскольку мы-то уже привыкли к сценической правде, когда видишь, что это театр. А вот тут театра не было! Когда в аудитории были табуретки и настил, который использовался как стол или помост для казни, и всё. И эти студийцы для нас вдруг открывали интересный мир и правду. И мы уже по-другому начали относиться к педагогу. Вот такое было знакомство с Владимиром Афанасьевичем. Рубен Сергеевич, он сразу, — система Станиславского, а Афанасьич, как мы его называли, сказал забыть о Станиславском, а вот Ежи Гротовский, Михаил Чехов — это да! Мы существовали в разных подходах к обучению, и, наверное, это хорошо, как я теперь понимаю, мы могли сравнивать. И в 1980 году Владимиру Афанасьевичу в Ленинграде удалось открыть театр. Это в наше время — захотел и открыл. А тогда он «выбил» помещение катка, здесь же был каток. И вот «студийцы», и я тогда уже на четвёртом курсе учился, и уже артисты были — Валера Кухарешин, Лена Соловьёва, Нина Усатова, Таня Кожевникова… Уже тогда он набирал артистов. И они сделали из этого катка своими руками Молодёжный театр. Открылся театр в 1980 году постановкой «Сто братьев Бестужевых», а первым выпущенным спектаклем был «Отпуск по ранению». Я на четвёртом курсе уже знал, где буду работать. Я уже играл Рылеева, Бестужева… Тогда я сыграл, наверное, больше по объёму, чем потом.

Та студийность, которая была в ЛИИЖТе, конечно, плавно перешла в Молодёжный театр. У неё был принцип такой — сегодня ты играешь Гамлета, а завтра ты в массовке. И у него были «линии», а не роли. То есть линия такая-то, артист такой-то. Если ты не занят сегодня в спектакле, то приходишь и встречаешь зрителей. Мы говорили «Здравствуйте, мы очень рады видеть вас в нашем театре. Будьте добры, не могли бы вы написать после спектакля несколько слов?». Выдавали зрителям бумагу и карандаш, и они писали какие-то вещи. И Малыщицкий нам потом зачитывал на разборе. Также он рассказывал, как прошёл спектакль, что получилось, а что нет. Ещё одна грань этой студийности — это репетиции. Неважно, занят ты или нет в спектакле, в одиннадцать часов будь любезен быть. Сейчас, я думаю, современные артисты не смогли бы в таком режиме находиться, поскольку у всех съёмки, ещё что-то. Я считаю, что самые сильные спектакли у Малыщицкого были в студии. Его театр от других отличала гражданственность, какая-то идея, которую он через всю свою жизнь нёс через все свои театры, — а их он открыл пять! Это же какая энергия должна быть для одного, а тут пять. Я таким его и запомнил — в кожаном пиджаке, летящего… А как он играл! Он был прекрасным артистом, а не только режиссёром. И нас он заражал своей энергетикой.

Почти все авторы у него были фронтовики, то есть люди, которые и про жизнь, и про смерть, и про правду человеческую писали. Быков, Кондратьев… Потом у него был прекрасный поэтический спектакль «Цена тишины», который состоял из стихов поэтов-фронтовиков. Малыщицкий сам не воевал, но для него это была серьёзная тема, и он понимал, что эти люди пишут правду. Кстати, «Отпуск по ранению» был единственным спектаклем, на который пришёл Георгий Александрович Товстоногов. Я считаю это показатель того, как к нему относились. И читать рецензии столичных критиков было сплошным удовольствием.

И вокруг него было много людей, друзей, которые ему помогали. Малыщицкий был не очень удобным для власти, и каждый спектакль приходилось «пробивать». Но он оставался верным в себе, что мне в нём нравилось. У него была идея и он шёл по этой линии… Не хватает сейчас именно такого театра и именно в это время. Родина, честь, долг — это было во всех его спектаклях.

Он очень был популярен. Я помню, в институте после первого курса мы его на руках вносили по парадной лестнице. Мало того, была такая пирожковая на углу Белинского и Литейного, мы её называли «пирощицкая». Это говорит о том, что студенты хорошо к нему относились. И я горд, что у меня был такой педагог. Вот он рассказывает, — а у меня слёзы из глаз. Это профессионал высокого класса. И очень жаль, что его не использовали как артиста, но для этого тоже нужен был режиссёр. Я думаю, он мог бы сыграть серьёзные роли.

Валерий Кухарешин, актёр театра и кино:

У меня в институте была непростая жизнь, я чувствовал, что во мне какой-то талант вроде бы есть, но раскрыть его, может быть, из-за скованности мне не удалось. И, когда я пришёл в театр, то меня как артиста и как человека, естественно, никто не знал. Для меня это был шанс начать что-то новое в моей творческой жизни. И я встретился с Владимиром Афанасьевичем, с которым мы очень почувствовали друг друга, поняли. И вот эти первые годы моей работы в театре, которые совпали как раз с Владимиром Афанасьевичем, он был художественным руководителем, были периодом моего цветения. Я здесь почувствовал свои силы, окреп. Он в меня поверил, и я очень много сыграл ролей в спектаклях, когда Малыщицкий был главным режиссёром.

Мне кажется, было главным, что он искал настоящей правды на сцене, подлинных чувств, не сыгранных, не придуманных. И была большая вера друг другу — актёра к режиссёру и наоборот. Мы все его понимали и жили дыханием единым — его и нашим. Это был уникальный период расцвета театра, и мне очень посчастливилось, что в то время я стал работать, и мы сделали много интересных спектаклей.

Владимир Афанасьевич был, бесспорно, талантлив, даже не буду про это говорить. Например, в те времена один спектакль «И дольше века длится день», он же «Буранный полустанок», даже цензура не пропустила. Были такие времена, его хотели закрыть, и с трудом его удалось отстоять, и от чего-то, к сожалению, отказаться в спектакле. Но вот помню, когда мы сыграли его представителям закона, то после было многочасовое обсуждение, и мы все ходили по садику около театра и думали — разрешат или нет.

Это счастье — попасть в то время, когда и театр был немножко другой. Например, Новый год, домашний праздник, а мы приходили встречать его в театр. Это было, может, несколько лет, но нам никто не приказывал, не гнал, мы все хотели прийти и не расставаться друг с другом даже в этот день, общаться, говорить, шутить и продолжать быть вместе.

Например, когда вспоминаешь Олега Даля, о чём думаешь? Было ощущение, что он горел, что-то в нём такое всё время трепетало острое и нервное. Вот Владимир Афанасьевич был таким же. Он не мог жить спокойно, у него была очень «тонкая кожа», это касалось и репетиций, когда какие-то вещи надо было прочувствовать — про что ты играешь. Он это близко воспринимал, принимал и был очень неравнодушным человеком, и это, может быть, где-то ему мешало жить. Он на всё очень эмоционально и остро реагировал, режиссёр таким и должен быть. Он из породы Даля, трепетал и горел. И многие из тех, кто видел его спектакли, воспринимают их как озноб. Их не смотрели, просто откинувшись на спинку кресла, и так воспринимая происходящее на сцене, нет, зритель отрывался или вжимался в кресло, — так смотрел его спектакли! Они пронзали, такой был его режиссёрский почерк.

Анатолий Петров, актёр театра и кино:

Сорок пять лет тому назад в 1977 году я поступил в театральный институт на курс Рубена Сергеевича Агамирзяна, и какое-то время у нас было даже два старших педагога — Владимир Викторович Петров, у которого уже был свой курс, и Владимир Афанасьевич. Когда он пришёл преподавать, ему ещё не было тридцати семи лет.

И мы четыре года безвылазно там общались, потому что большая часть занятий по актёрскому мастерству приходилась на его долю. Рубен Сергеевич руководил театром им. Комиссаржевской, Малыщицкий руководил студией ЛИИЖТа, о которой мы, конечно, узнали сразу же из его рассказов. Эти сорок пять лет пробежали очень быстро, но было интересно. Потом, разумеется, я наблюдал Владимира Афанасьевича, когда он работал в Молодёжном театре, моя супруга (Елена Соловьёва — примечание «Около»), пришла сюда из института, но у меня как-то не сложилась работа там в то время, мне был предначертан другой путь. Мы продолжали общение, я бывал на премьерах в театре, и имел представление, чем занимается Владимир Афанасьевич. Я знал его историю жизни и до театра на Фонтанке — про город Никель, про стажировку у Любимова.

Малыщицкий был очень истовый человек, у него было море энергии, я даже удивлялся, откуда у него её столько. Он был очень заразителен, у него было такое умение. С этим и связано то количество театров, которые он мог открывать. Он был очень энергичным, внутри у него работал неостановимый ротор-механизм. Подавляющее большинство поступивших на курс, было им увлечено, влюблено. Потом это чувство превратилось во что-то другое, на старших курсах появилось критическое осмысление. Мы были увлечены его видением… Его рассказы запомнились, некоторые были очень смешные.

На втором курсе мы выпустили спектакль «В списках не значился», в котором Владимир Афанасьевич принимал самое деятельное участие. На чётвертом курсе по Кондратьеву ставил. Потом это всё вылилось в другое — он поставил замечательную пьесу «Отпуск по ранению», где Олег Попков просто прекрасно существовал. Олег Попков, Нина Усатова… Спектакль, наверное, родился из всех этих зарисовок наших студенческих.

На третьем курсе пошла речь о возможности открытия нового театра, и Малыщицкий стал с нами заниматься меньше, всё по существу, но связь не прерывалась. У меня впечатления о нём делились на две части — до эпопеи с открытием театра и после. Мы помогали ему открыться, мы все мечтали, что будет построен новый театр.

Столько лет прошло, а я помню все спектакли того времени: «Ах, Невский, всемогущий Невский», «Отпуск по ранению», «Четыре песни в непогоду»… Многие спектакли были откровениями, которые заставляли задуматься.

Ольга Самошина, актриса театра и кино:

Мы его обожали. Владимир Афанасьевич — это Высоцкий, Окуджава, молодая Таганка, «Сто братьев Бестужевых», Володин, Гротовский, Ахматова, Гумилёв, Цветаева и…выше…выше…

Недосягаемая духовная высота и таинство подлинного секретного существования. Он говорил: «Уже десять секунд правды на сцене, но настоящей правды, — это уже много». И мы стремились к этому настоящему, вытягивали шеи, чтобы хоть как-то приблизиться к его высоте.

Помню, первые занятия по мастерству были в какой-то аудитории высоко-высоко, где-то под самой крышей театрального института. Мы поднимались по нескончаемой винтовой лестнице туда, вверх, где начиналось наше познание «таинств подлинного существования». Сели в полукруг. Было занятие по ПФД, памяти физических действий. Я пыталась пить воображаемый чай. Вдруг голос Малыщицкого: «Самошина, а ты что делаешь?». Я отвечаю, что пью чай. «Подойди. А какой у тебя чай?» Я, робея перед обожаемым мастером, пролепетала: «Горячий, с лимоном». Малыщицкий: «Дай мне руку… Не верю! Чай горячий, а рука у тебя холодная». На дрожащих ногах я вернулась на место, понимая, что никогда-никогда так не смогу, но отчаянно стремилась, как и все мы.

И потом, когда на втором курсе вышел наш спектакль «В списках не значился», с нами работали наши педагоги: Рубен Сергеевич Агамирзян, Владимир Афанасьевич Малыщицкий, Тамара Михайловна Абросимова. Мы сыграли постановку шестьдесят раз. И каждый раз перед нами, совсем ещё молодыми ребятами, стоял зал. Нас вызывали по одиннадцать-двенадцать раз всегда. Это было всегда, все шестьдесят раз. Это величайший по честности и подлинности спектакль. Я могу с уверенностью сказать, что те «секунды правды» и «подлинности существования», к которой вёл нас Владимир Афанасьевич, были в каждом из нас… В каждом.

Елена Соловьёва, актриса театра и кино:

Я окончила театральный институт, курс «Братьев и сестёр», и мы были наказаны за наш спектакль «Братья и сёстры» тем, что нам подписали раннее распределение ещё в феврале, и большая часть курса должна была поехать в Томск. А я из чувства противоречия, ведь у каждого должен быть какой-то выбор, спросила, какие варианты помимо Томска? Мне сказали — Минусинск. И я подписала Минусинск, но потом вышла замуж и уже в Минусинск могла не ехать. Мне надо было где-то играть и вдруг поступило предложение познакомиться с новым театром, который вот-вот откроется. Это был Молодёжный театр на Фонтанке. Я туда показалась и стала в нём работать. И меня ещё прельстило то, что я подумала «должно быть, у меня тут будет много работы» и не ошиблась. Потому что театр открывался четырьмя спектаклями, и в каждом из них я играла, и меня это радовало и вдохновляло.

Владимир Афанасьевич пытался сделать такой необычный театр. Сцена располагалась в центре зала, зрители сидели вокруг, и спрятаться никуда было невозможно. Это была очень хорошая школа — попробовать играть в таких обстоятельствах, что зритель везде, и он тебя видит со всех сторон. В смысле тренинга и опыта это было очень интересно. Владимира Афанасьевича отличало то, что он брал в работу всегда хорошую литературу. Ничего безвкусного, третьесортного в театре не репетировалось никогда. Мы репетировали и играли Айтматова, Володина, Заходера, Кондратьева. Много замечательных авторов. Мы ещё дружили со многими писателями, материал которых хотели бы преобразить в спектакле, но не успели. Это были и Битов, и Адамович. Мы дружили с Лотманом, сюда приезжал такой критик Рудницкий. Был широкий круг друзей, которых театр заинтересовал. Даже Михаил Ульянов сюда как-то приезжал, он посмотрел «Сотникова» и хотел сыграть в нашем театре какую-то роль. Но в ту пору артисты не имели ещё такой свободы, не принято было играть в одном театре, в другом, в третьем. И поэтому все так немного растерялись и не поддержали это его желание поиграть в нашем театре, а зря. Это был бы хороший опыт и для него, и для нас. И потом такой пиар — Михаил Ульянов в Молодёжном театре на Фонтанке! А сюда приходил Товстоногов и он сказал: «То, что вы делаете, это современно и хорошо».

Владимир Афанасьевич был человеком, одержимым театром. Он свою жизнь посвятил абсолютно ему. Собственно, в театре только так и возможно чего-то добиться и что-то интересное создать. Только отдавая свою жизнь, всё своё время и все свои мысли театру. К сожалению или к счастью это так.

А как артист Владимир Афанасьевич был на такой «взнервлённой» ноте отрицания, мол, посмотрите внутрь себя и найдите свою душу в таких кровавых и ужасных язвах. У него был гражданский, очень горящий темперамент. Он ещё замечательную работу на телевидении сделал — рассказ про корову (киносюжет «Блокадная корова», режиссёр А. Воробьев — примечание «Около»). Как в блокаду в одной семье зарезали корову, и один молодой человек призывал не делать этого, но они это сделали и съели эту корову. И все, конечно, погибли. А если бы они этого не сделали, они бы могли выжить. И вот эта очень тонкая, филигранная актёрская работа была. Как раз не на темпераменте гражданском она была построена, а на какой-то большой душевности и проникновении. Просто великолепная работа.

В работе с ним была огромная свобода творчества. Он задавал форму спектакля, и в этой форме ты мог существовать как артист довольно свободно. Это зависело от твоей школы, данных и таланта. Есть режиссёры, которые артистов просто за руку ведут, объясняют как надо играть, выстраивают рисунок, партитуру по нотам. Для артиста это порой очень хорошо, но это приводит к ситуации «сёл и ноги свесил». Я считаю, что артист должен включаться и решать сложные задачи сам тоже. Это разные подходы просто, это не значит, что один режиссёр плохой, а второй молодец. Все они разные. Это нужно ценить и уважать эту непохожесть.

Но справедливости ради хочу сказать не только похвальбу. Когда открывался Молодёжный театр, сюда были приняты ребята из студии ЛИИЖТа, которые не имели актёрского образования. И их судьба печальна, потому что, когда в театр пришли артисты уже с образованием, то те ребята не смогли составить им конкуренцию никакую. И они были вынуждены постепенно уйти, они были оттеснены от творчества. Это было жестоко по отношению к ним, но это реальный ход вещей, который таков. Театральное образование даёт артисту устойчивость, школу и возможность «выплывать» — в форме искать линию своей роли. Важны многие компоненты: и голос, и умение держаться на сцене, и умение выдерживать удары судьбы и замечания, брать их как нечто положительное и трансформировать их в дело. Понимание школы оно необходимо каждому артисту. Не всё было так радужно и, конечно, кому-то, может быть, этот опыт сломал жизнь.

Андрей Ургант, актёр театра и кино:

Я не был его близким другом и не могу даже сказать, что он был моим учителем, потому что он как-то так внезапно появился на курсе в театральном институте. Нужен был ещё один педагог, который бы разгрузил Петрова Владимира Викторовича, набиравшего уже следующий, свой собственный курс без Рубена Сергеевича Агамирзяна. Но я понимаю, какой фигурой был для того времени Владимир Афанасьевич. Он такой «дикий», «левый» человек — театр на Таганке в миниатюре. Он был революционером. Очень много курил. Высохший, тощий, аскетичный. Этот его кожаный пиджак — это шестидесятые, это признак свободы. Сразу чем-то антисоветским от него веяло, а мы тогда к этому всему очень тянулись, от совдепа мы все устали. У него уже был свой коллектив, свой театр. Это было чем-то похоже на какую-то самодеятельность, если бы не одно «но» — они были все так заражены этой идеей. Никаким актёрством мастерством и искусством от них и не пахло, но зато пахло неким протестным содержанием «вопреки». Такой условный Цой, не соответствующий общей идеологии, и Владимир Афанасьевич мне казался таким человеком. Это вызывало во мне внутреннюю улыбку, хотя его одержимость, преданность делу и то, что он нам уделял много времени заслуживали уважения. Я не совсем был с ним согласен, но я никогда с ним не спорил. Зачем? Я спорил с Петровым, он был конкретно мой педагог. Я не хотел быть таким молодым амбициозным максималистом. Я бережно к нему относился, мне казалось, что ещё чуть-чуть и я могу своим тупым юношеским максимализмом разрушить эту хрупкую структуру, которая была внутри этого человека. Который страдал, переживал, который читал намного больше, чем я, всякой запрещённой литературы. Который всё это знал и понимал, который был явно протестен по отношению к режиму, и он этого даже не скрывал, хотя это было опасно. Мы с ним никогда не беседовали на эту тему, никогда не обсуждали никакую антисоветскую литературу, не призывали ни к чему, но когда мы работали на площадке, то было интересно. Потому что у него какой-то свой взгляд был, он необычно объяснял. Я пытался понять, что он хочет и, по-моему, понимал даже иногда. По-человечески у меня кроме симпатии к нему ничего и не осталось. Мы не были близки семьями, мы не дружили, мы не пили с ним водку вместе в рюмочной. Но мы общались с ним в неформальной обстановке. Мы очень любили Владимира Петрова, и любовь моего курса автоматически перенеслась на Владимира Афанасьевича. Кстати, Малыщицкий всегда был оппонентом Петрову, точнее, они хотели достичь одного, но разными путями и методикой. Мы вместе работали над спектаклями «Пять вечеров», «Полоумный Журден», «Тиль Уленшпигель»…

Я считаю, что Владимир Афанасьевич Малыщицкий — это поржать над богатыми, он и про это. Он явно был человеком, который не стремился к достатку, он не этого хотел в жизни. Ещё раз повторю — он абсолютный Дон Кихот. Как Петров, как Кацман.

Я с уважением к нему относился хотя бы за то, что он был абсолютно погружён в дело. Это был рыцарь театра без страха и упрёка. Дон Кихот. Денег нет, а идеи есть. Такие как он и делали актёров и делали театр личным примером. Научить этому невозможно. Если вы погружены в этих людей, в эти обстоятельства, вообще, в театр, то нужно понимать, что это абсолютно сумасшедшая жизнь. То ли это профессия, то ли мастерство, то ли ремесло, то ли средство существования.

Беседовала: Дарина Львова

Фотографии Камерного театра Малыщицкого и из открытого доступа