«Река времён в своём стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.»

(Г.Р. Державин)

В театре «Приют Комедианта» 24 сентября состоялась одна из самых ожидаемых премьер, отложенная из-за карантина — «Русская классика» многократного лауреата «Золотой маски» Дмитрия Волкострелова. Создатель независимой театральной группы «театр post», а с этого года — худрук московского Центра им. Мейерхольда впервые в своём творчестве обращается к золотому веку русской литературы. Главной темой и сюжетом спектакля (по жанру — антологии) становится феномен «русской классики» — сквозь призму современности.

В преддверии премьеры был организован паблик-толк создателей постановки — Дмитрия Волкострелова и его постоянной напарницы — художника-постановщика Ксении Перетрухиной — с театральным критиком Дмитрием Ренанским. Режиссёр поделился историей возникновения спектакля: к нему обратился директор театра «Приют Комедианта» Виктор Минков с предложением создать проект по какому-нибудь классическому тексту. Но делать очередную интерпретацию изученного со школьной скамьи от корки до корки произведения режиссеру было неинтересно: “А зачем это делать? Можно ведь просто взять современный текст, а не переписывать, не заниматься этим упражнением”. Поэтому он решился ставить спектакль сразу по всей русской классике — вернее, по золотому периоду русской литературы — XIX веку. В совместной работе с актёрами (а их в спектакле пять — Иван Николаев, Алена Старостина — соавторы многих проектов «театра post», Борис Чистяков, Анастасия Казакова и Дарья Румянцева) стало ясно, что у каждого совершенно разный взгляд на русскую классику.

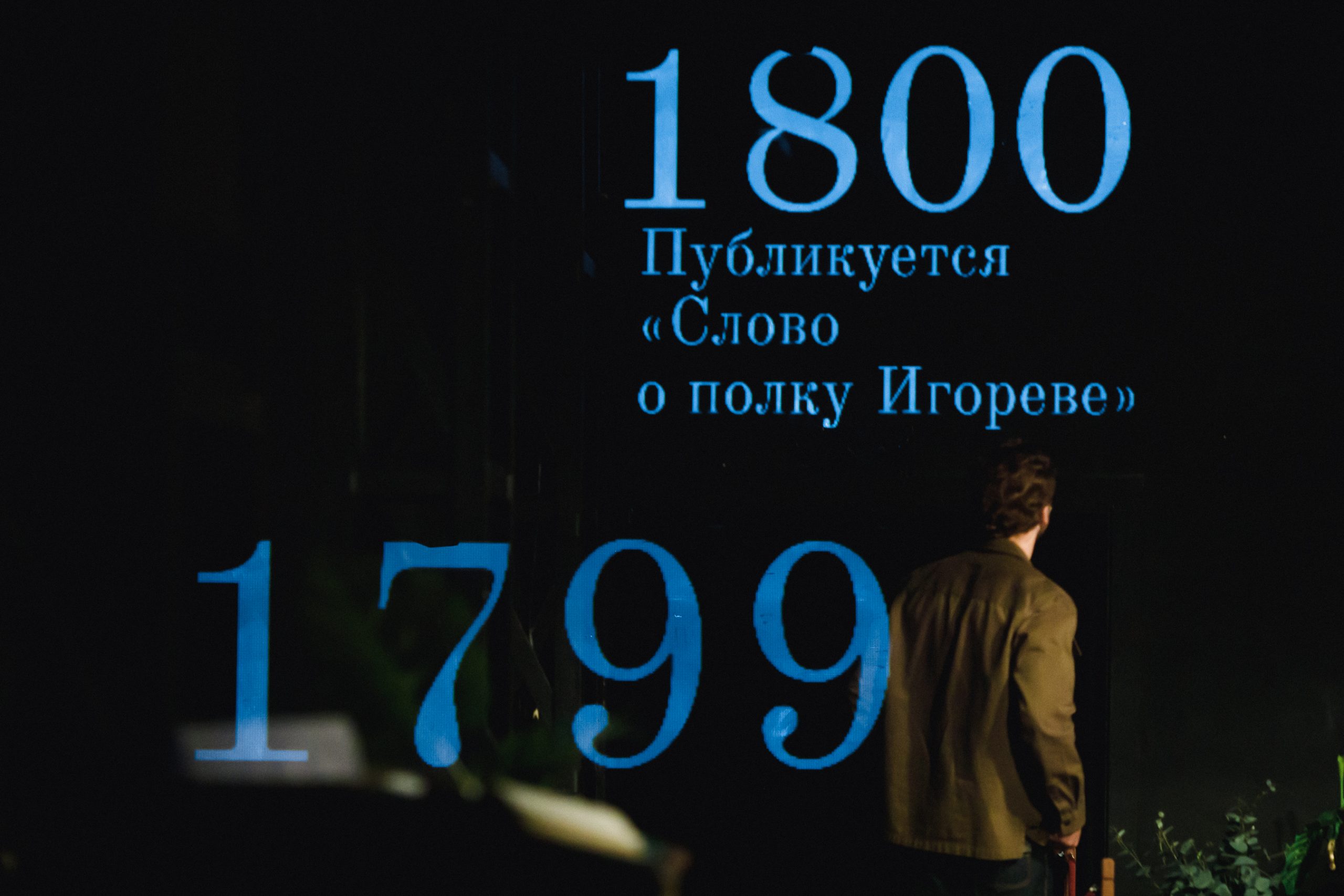

Волкострелов предложил актёрам выбрать из каждого десятилетия XIX века самое значимое событие — и совпали они всего 2-3 раза! Поэтому было принято решение поставить пять разных спектаклей — пять точек зрения на период с 1799 года (родился А.С. Пушкин) по 1904-й (смерть А.П. Чехова).

«Русская классика — это нечто, что продолжает жить сегодня: ее все изучают в школе, вспоминают, иногда цитируют, она вшита в наш культурный код. И спектакль — это попытка проанализировать, что она такое сегодня. Ведь это тексты об утраченной Атлантиде, об исчезнувшей империи. Мы представляем совсем другую цивилизацию по отношению к той, которая описана в этих романах» — поделился Дмитрий Волкострелов. А Ксения Перетрухина высказала мысль о том, что русская классика для нас — это своеобразная «татуировка», поэтому интересно наблюдать, как визуализируют «наше всё» западные мастера (как, к примеру, Роберт Уилсон в «Сказках Пушкина»), у которых нет этого культурного кода и единственно возможной школьной трактовки событий.

Перед началом спектакля Дмитрий поведал, что сейчас труппа в процессе подготовки печатного гида, изучив который, зритель сможет лучше подготовиться к просмотру следующего варианта спектакля (а вернуться и оценить новую точку зрения создателей непременно стоит!). 24 сентября была показана версия Анастасии Казаковой.

Пространство сцены напоминает музей, застывшую картину из романа Тургенева или Толстого (по словам Волкострелова, эта идея родилась у него после поездки в Ясную Поляну). Появившиеся актёры будто туристы на экскурсии внимательно изучают законсервированные предметы, делают селфи,с любопытством вглядываясь в экспонаты — гусиные перья, старинный буфет, шахматы.

Соприкасаясь с музейным пространством, молодые люди обживают его — сперва разглядывая и постепенно вливаясь, вживаясь в него — переодеваясь из шортов и комбинезонов в дворянские платья, отложив гаджеты, вышивая на пяльцах и распивая чай из самовара.

А за их спинами мелькают хроники событий: появление детской литературы в России, написана «Капитанская дочка», убит М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой продаёт Ясную Поляну, отмена крепостного права…Голос за кадром (с преувеличенным акцентом — французским прононсом, как было принято в XIX веке!) зачитывает то строки из стихотворения Г.Р.Державина, то монолог Болконского о небе.

Как часто бывает на спектаклях Волкострелова, зритель оказывается вовлечён в происходящее на сцене и становится непосредственным соучастником перформанса: перед началом показа артисты устроили опрос в фойе, предлагая задать вопросы классикам — абсолютно на любые темы. Ответы на них прозвучат в финале спектакля в формате своеобразной игры: «Пушкин, почему так рано?», «Фёдор Михайлович, почему у Вас всё так жёлто и печально?», «Антон Павлович, есть ли лекарство от одиночества?»

Неизменным остаётся и излюбленный прием режиссера — приглашение зрителя на встречу с самим собой. Спектакль — возможность полтора часа порефлексировать и попытаться переосмыслить культурный код, поразмышлять, что значит конкретно для каждого из нас то или иное произведение русской классики.

Текст Натальи Стародубцевой

Фотографии Натальи Кореновской